《广府文化》年刊

评麦哲维(Steven. B. Miles)的广府文化研究

2021-04-08 14:52:06 来源:广府文化 第6辑 点击: 作者:杜玉俭

海外对中国区域文化的研究中,广府一直占有重要地位,广府文化是区域文化研究关注的热点地区之一。有些学者甚至以广府研究做为主要的学术兴趣,圣路易斯华盛顿大学历史系麦哲维(Steven. B. Miles)教授就是其中突出的一位。

麦哲维教授先后毕业于德州大学奥斯汀分校和华盛顿大学,从华盛顿大学取得博士学位,师从清代思想史名家R. Kent Guy教授,后又赴台湾大学和中央研究院进修,也在广州中山大学学习过。博士毕业后先任教于南伊利诺伊大学,后来一直任职于圣路易斯华盛顿大学历史系,刚晋升为正教授。

麦哲维先生的广府研究主要围绕着两个问题展开,一是学海堂的建立及相关问题,二是南海县九江镇人口向西江上游迁移情况。下面分别介绍两个问题的著作情况,最后对麦哲维先生的研究进行分析。

一、麦哲维的著作情况

1、学海堂研究

麦哲维博士论文是对学海堂的研究,他后来对博士论文进行修改补充,曾先后发表过《重写南汉(917-971):十九世纪广州地方文化的产品》Rewriting the Southern Han(917-971):The Production of Local Culture in Nineteenth-Century Guang zhou(哈佛亚洲研究学报62卷1期,2002年6月)、《从经常明确提到画室的谢兰生日记,综括嘉庆道光时期广州的城市生活》Xie langsheng’s Diary from the Constantly Clear Mind Studio: An Overview of Urban Life in Guangzhou during the Jiaqing and Daoguang Eras(刊于华南研究资料站通讯33卷,2003年10月,South China Research Resource Station Newsletter)、《从小鱼苗到大鱼:对南海县九江镇兴起的描述,1395-1657》From Small Fry to Big Fish: Representing the Rise of Jiu jiang Township, Nanhai County,1395-1657(明研究48卷,2003年秋Ming Studies)、《虞翻祠:十九世纪广州精英群体和地方认同》Celebrating the Yu Fan Shrine:Literati Networks and Local Identity in Early Nineteenth-Century Guangzhou(晚期中华帝国25卷2期,2004年11月Late Imperial China,该文中译本刊于《清史译丛》9卷,2010年,)、《创造朱“九江”:十九世纪广东的地方主义》Creating Zhu “JiuJiang”: Localism in Nineteenth-Century Guangdong于2004年11月发表于最负盛名的国际汉学权威期刊《通报》90卷4期。这些论文被整合进2006年由哈佛大学出版社出版的专著《学海堂:十九世纪广州的变化和认同》The Sea of Learning: Mobility and Identity in Nineteen-Century Guangzhou[i]一书,与学海堂的创办人阮元有关的研究,他另外有两篇论文,第一篇是《通过学术建立威信:阮元和学海堂》,收入Peter D.Hershock 和安乐哲(Roger T. Ames)主编的《权威的儒家文化》(阿尔伯尼:纽约州立大学出版社,2006),第二篇是参加“阮元研究国际学术研讨会”的论文《由朔南暨:阮元学海堂与晚清岭南学术》,扬州博物馆编辑:《阮元研究国际学术研讨会论文集》(文物出版社,2016)。这两篇论文是对《学海堂》专著的深化与概括,今以专著《学海堂》为中心介绍其研究学海堂的主要观点。

该书2006年出版后,得到比较热烈的反响,能够查到的英文书评有6篇,分别发表在《美国历史评论》、《跨学科历史》、《亚洲研究学报》、《东方经济和社会史学报》、《哈佛亚洲研究学报》等主流专业期刊上,中文则只见到中山大学程美宝教授的书评。2017年该书中文版由广东人民出版社出版,沈正邦译,定名为《学海堂与晚清岭南学术》。

全书共八章,第一章对比以广州城为中心的城市精英和珠三角腹地文化精英所处地理条件及经济基础的不同。广州城的文化人主要由六种人组成:来自东北的旗人,退休高官和他们带来的来自江苏、浙江等省份的私人秘书,从浙江来的师爷和盐商,从福建来的洋(行)商,广东东北部来的客家文士,还有从珠三角迁到广州城的人及通过各种商业冒险活动取得财富的人。珠三角腹地的世家大族,主要在广州府周围,也包括肇庆府的一部分,是一些已经在此居住数百年的南雄珠玑巷后裔。他们的经济基础主要是稻米和渔业。

第二章利用谢兰生日记手稿,描述了学海堂建立之前广州的文化环境,尤其是商业和文化互相交织的情况。

第三章叙述阮元建立学海堂的情况,描述了这一新的文化机构的基本原理及客居广州者还有暴发户们对学海堂的踊跃支持,阮元的支持使得学海堂成为汉学(考据)在岭南的桥头堡。

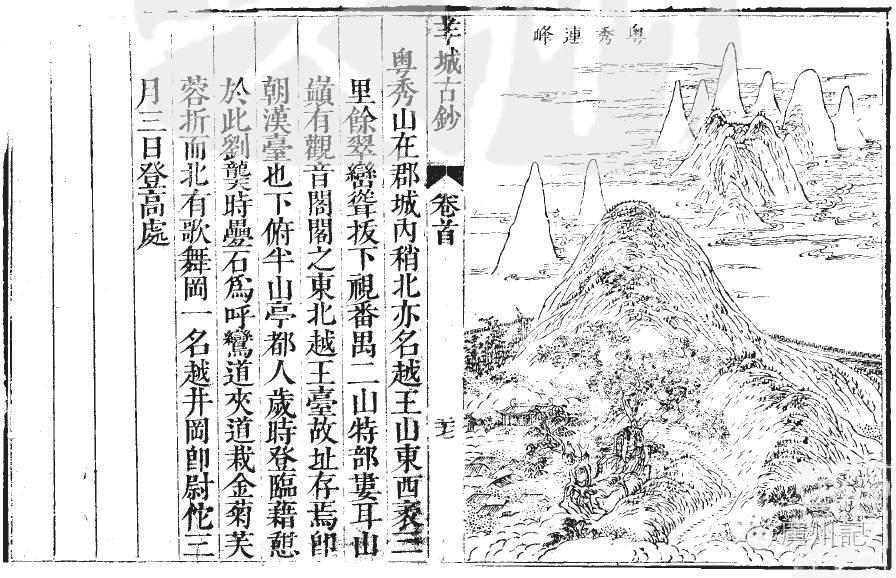

第四章探讨学海堂产生的地方性文献,包括历史、诗歌还有文学文献的编集。学海堂的学术活动重塑广州文化景观,在一定程度上,是外来移民及后裔建立了对广州地方文化的自信。

第五章分别讲述19世纪80年代的红巾起义和英法联军因为亚罗号事件占领广州,在这些事件中地方精英如何合作并竞争。

第六章主要论陈澧,他是外来移民的后代,其祖父从江宁迁来广州,在其父那一辈还没能入籍,科举还必须回原籍。陈澧融合汉宋,是晚清广东真正有全国影响的大学者。

第七章重点论述朱次琦(九江)及九江镇的文化活动。

最后一章,第八章写学海堂的影响,主要写20世纪初学海堂停止活动及在20年代短暂恢复活动及社会心态。

2.离散研究

《学海堂》出版后,麦哲维精力主要集中在南海九江到西江上游的移民问题,这是他研究学海堂珠三角腹地的进一步深化,先后发表《广府人离散的扩大:西江流域的寄居者和定居者》Expanding the Cantonese Diaspora: Sojourners and Settlers in the West River Basin,刊于Journal of Chinese Overseas2.2(November 2006)、《帝国话语、地区精英和华南边境的当地景观:1577-1722》Imperial Discourse, Regional Elite, and Local Landscape on the South China Frontier,1577-1722刊于Journal of Early Modern History12.2(2008)、《“他山的石头”:明清时期华南的科举考试和跨地域实践》“Stones from other hills”:Civil Examinations and Translocal Practice in Ming and Qing South China.刊于Ming Qing Studies(2010)、《华南地区的家庭策略和科举考试:1660-1760》Family Strategy and State Policy:Migration and Civil Examinations in Southern China,1660-1760,刊于Journal of Ming-Qing Historical Studies40(October 2013),同年在《中国历史前沿》发表论文,概括其研究内容,第二年,由他人译成中文《一个三角洲城镇的上游区域:16-19世纪西江流域的九江移民》发表在《四川大学学报》2014年第1期,《向上游的旅行:1570-1850年间华南的离散和帝国》Upriver Journeys: Diaspora and Empire in Southern China, 1570-1850作为哈燕社丛书出版。该书分为两个部分,第一部分包含三章,分别讨论到西江上游的三种九江人:官员、学生和商人。明清两代多数时间,两广总督总揽广东和广西二省军政,朝廷选派广西官员时,常从广东籍获取功名者中擢升。据麦氏统计,仅九江一地,在明代44位中举的士人中就有12位有在广西任职的经历。九江因为在鱼苗捕捞和养殖上具有技术优势,从明代开始就垄断了鱼苗生意,西江上遍布九江鱼埠,因交通原因,九江商船航行到西江各支流商埠,各地粤东会馆都有九江商人身影。因广西有些地区为新开辟地区,文化较为落后,朝廷对科举移民的管理不那么严格,甚至吸引广东士子前来参加考试,九江籍考生在广西中举者不在少数。按照麦哲维的观点,明代以前广西与中国内地的联系主要通过桂林和长江流域,因为广东商人、官员的参与,广西与内地的联系遂以西江和梧州为主。通过移民,西江干流和各支流上的城镇紧密联系起来。

本书第二部分共两章,分别讨论离散家庭中的夫妻关系和定居于西江上游的九江移民与他们在九江原籍宗族之间的关系。移民定居于外,数代以后,对故乡九江的认同减弱,鱼苗捕捞和养殖技术也扩散开来。九江各大姓族谱,如关、朱、曾等,一般也包括迁到外地的支属,而在广西考取功名者,多把活动重心放在原籍九江。西江上游的广东移民,有些祖上并非迁自九江,口传材料也说成来自九江,可见九江在西江上游移民心目中的地位。

二、麦哲维广府研究的资料来源

麦哲维已经发表的几篇论文和两部专著,体现出他研究广府文化的一些特点,给人印象最深的首先是其对研究资料掌握的程度。

史料是历史学的基础,这一点中外相同。史料可分为原始材料和二手研究资料,麦哲维在两个方面都做得很出色。

从对原始资料的搜集使用上看,麦哲维可谓不遗余力。他的研究不仅大量利用地方志、家谱,如《南海县志》、《九江儒林乡志》、《新编朱氏家谱》、《黎氏家谱》、《南海学正黄氏家谱》等,还利用未刊行的手稿资料,如为了描述学海堂建立之前广州城的文化景观,使用现藏于国家图书馆的谢兰生《常惺惺斋日记》手稿;为讨论陈澧与阮元关系,查阅陈澧手稿等。

外文资料的使用是他研究的一大优势,如在叙述桑园围经济形态时,利用19世纪中期英国人的珠江三角洲游记,为了讨论西江上游移民与国家政策关系,使用英国国家档案馆收藏的时任两广总督耆英致戴维斯信件。

除了纸上的材料,麦哲维还调查了西江上中游各圩镇的石刻遗存,如为了讨论九江鱼苗船只被各地勒索问题,使用1780年的梧州《奉宪禁止拦封九江民船勒石用永遵》,西江上游及各支流重要圩镇会馆的刻石,如苍梧县戎圩粤东会馆、平南县大乌圩粤东会馆、桂平县江口粤东会馆的刻石等等。除了文字资料,麦哲维通过田野调查,也搜集口传资料。如在九江做田野调查时收集到地方志未曾记录的明禄海从广西归来时航船遇险材料,“广东明禄海,船到石头开”等传说,还通过调查了解移民后裔的九江观。

如果按照兰克学派的观点,历史学就是史料学,麦哲维研究学海堂和九江移民,真不愧是“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”[ii]。

在二手资料方面,即对中外学者相关研究的借鉴上,麦哲维既广泛又深入。中国学者的相关研究成果,如中大历史系陈春生、程美宝、蔡鸿生等学人的论著自不必说,广西研究城镇发展及与广东商人关系的论著也搜罗殆尽,时常用西方学者和日本学者对珠江三角洲的研究论著来与自己的观察相对照。通过麦氏的著作,我们真切感受到广府研究绝非局限在广府范围之内,实际上很早就成为国际化的学问。

从资料的使用上看,麦哲维的研究建立在扎实的基础上,遵守真正的学术规范,为研究的高质量提供最基本保障。

三、麦哲维广府研究方法的启示

仅有完备的资料还不一定能保证研究的成功,麦氏的研究方法也有特别值得我们借鉴之处,今从两个方面进行分析。

其一,麦氏的研究始终贯穿比较的意识,注重分析社会生活中的同中之异与异中之同。

在对学海堂的研究中,注意广州城中外来移民及移民后代对学海堂为中心的汉学方法的认同与支持,他们与珠三角腹地有深厚基础的本地世家大族以宋学为中心的学风不同,陈澧与朱次琦仅是两个典型的例证。外来移民中的知识精英通过编辑广州本地文献,尤其是重写南汉历史,达到对广州文化的认同。珠三角腹地的本地世家大族有意识对抗学海堂的汉学方法,注重地方事务,强调道德榜样的力量,但二者最终都走向汉宋间一定程度的融合。

对九江移民的研究也贯穿着比较意识。官员、科举移民和商人同是向西江上游迁移,但他们同中有异:官员和科举移民与朝廷巩固西南边疆的政策有关,商人的迁移与交通条件有关,但三者又互相联系,科举移民一般迁往九江商人经商之地。

其二,是把研究对象放在复杂的历史环境中,探讨研究对象与政治、社会、经济、文化等方面的联系,采用跨学科的综合研究。在学海堂的研究中,注重学海堂建立之前,尤其是18世纪广州城文化与商业的关系、文化精英在重写南汉历史时面临的困境及心理状态,把平面的史料重构为立体的有温度的活的历史画卷。作者关注与论题相关的研究,如其他区域的研究,海外对福州、婺州(金华)的研究,并用来与九江相对比。麦哲维还注意到东南亚常见的江河上下游经济分工模式与西江流域的相似性,把研究对象放置在更为宏大的网络中观察。

麦氏的两部专著,在研究方法上都可以给我们一些启发。

《学海堂与清末广州学术》的中译本在英文版出版11年后才出版,希望《上游旅行:华南的离散和帝国》能尽快翻译出版。目前,麦氏正准备展开“城市生活随季节而变动的节律感”的研究,这一视角颇为新颖,其研究成果也颇值得期待。

(本文原载纪德君、曾大兴主编《广府文化》(第6辑),中国社会科学出版社,2020年5月出版。)

[i]该书书名的汉语翻译最早见于程美宝教授的书评《从思想史到思想家的历史——评麦哲维<学海:十九世纪广州的社会流动性与身份认同>》,是根据原书名的直译,刊于《清史研究》2007年第2期。2017年广东人民出版社的中译本定名为《学海堂与晚清岭南学术》,更加简洁明白。本文为方便起见称为《学海堂》。

[ii]傅斯年:《历史语言研究所工作之旨趣》,收入《傅孟真先生集》,台湾大学1952年版,第4册,第181页。