《广府文化》年刊

吴趼人写情小说中的 “女性流浪者” ——以《恨海》《劫余灰》《情变》为观照

2020-10-26 21:28:22 来源:广府文化 第4辑 点击: 作者:金琼

吴趼人撰于20世纪初的写情小说《恨海》(1906)《劫余灰》(1907-1908)《情变》(1910),无疑既接受了明清言情小说《娇红记》《剪灯新话》《玉娇梨》《平山冷燕》《好逑传》以及《红楼梦》《金瓶梅》等传统文学的影响,又借鉴了西方流浪汉小说、旅程小说、言情小说的写作模式。胡适先生在《五十年来中国之文学》一文里明确指出:“吴沃尧曾经受过西洋小说的影响,故不甘心做那没有结构的杂凑小说。他的小说都有点布局,都有点组织。……他的《恨海》和《九命奇冤》便都成了有结构有布局的新体小说。”[1]这段话传达了两点重要信息:一,吴趼人的小说创作是受到西洋小说的影响的;二,吴趼人小说在“结构、布局”等艺术形式上作出了一定的拓展和革新。

一、 从庭园到“江湖”:女性流浪者的户外空间

作家在特殊的民族历史巨变的背景上,敷衍了平民百姓的日常生活与情感纠葛,将个人叙事、江湖叙事与历史叙事交叠而成旅程历练,进而让读者感受到作为晚清知识分子的先知先觉者,对女性生存处境、爱情理想与心理成长的切实关注,显示出敏锐的政治意识与觉世精神。《恨海》揭示的是庚子事变后一对青年男女的劳燕分飞,展现民族兴亡盛衰大背景下的个人爱情悲欢。张棣华与母亲白氏、未婚夫陈伯和在义和团与鬼子的炮火声中离开京城逃难到上海,期间遭遇夫妻意外失散、母亲患病罹难、丈夫误入歧途、悉心服侍病夫、终至阴阳两隔等惊心动魄的事件;《劫余灰》将朱婉贞被不良叔父仲晦贩卖的传奇经历,放在反美华工禁约运动的背景下展开。一对刚刚下了聘礼的小夫妻突遭横祸,夫君被贩卖为猪仔,在新加坡滞留二十年,妻子婉贞则被骗卖妓院,经历以死抗争、箴血呈词、被逼为妾、夜走尼庵,最终与夫君有情人终成眷属。《情变》则记叙寇阿男随父母江湖卖艺,后来与心上人白凤私奔的经历。江湖场景既是卖艺的生计空间,也是情感发展空间。三部作品中的女性主人公都有逃离与流浪的人生经历。也就是说,这些女性主人公都脱离了传统的庭院和家庭,而被置放于充满危机与变数的户外空间。而且,作品中的人物与事件均是围绕女性主人公的心理历程展开的,并非“杂凑”的事件与人物。这可能是胡适先生所谓的“结构布局”之新异的最明显的例证了。这一空间可从两个层面加以观照:

其一,旅店作为叙事焦点

旅店是信息发布中心,也是故事展开的特殊氛围。旅店的物理环境、各色住客,发生在旅店的各类事件,呈现出一种流动喧腾的生活情境,这也恰恰是传统女性人物较少面对的具体生活情境。张棣华(《恨海》)从北京逃难到上海,朱婉贞(《劫余灰》)从梧州辗转到尼庵,寇阿男(《情变》)从镇江夜奔至杭州,期间都投宿各类旅店,接触过各色人等,或诚恳友好、或精明功利、或奸诈圆滑、或冷漠自私,因而,在面对环境的迁徙、人事的纷繁、遭际的险恶之时,女性人物最终在环境与人的冲突得到历练。

棣华先后到过张家店、济宁州住店。在张家店住店前,由于骡子受惊,幸被“乡人”拦住才得以脱险,这个乡人便是店主张五哥儿。他主动问寒问暖,端茶递水,显示了乡人特有的淳朴与善良。住店后,特别是当五姐儿(店主内眷)知道棣华原来识文断字后,出于对读书人的敬重,甚为关切与照拂她们母女俩,又是煎药、又是熬粥送饭,甚至将棣华手写的病情单子贴在墙上以作纪念。棣华对五姐儿也是感激有加,临行前慷慨赠送金戒指,让五姐儿“吓得”“连忙万福”不止。这个举动一方面见出棣华的知恩图报、不吝钱财,另一方面也似可见出店家内眷的精明与实际,毕竟,尽管惶恐但欣然受之,显出了商人的重利秉性。棣华也正是看准了这一点,才在后来的雇船、搬迁中受到了更多的照顾,免除了旅途的诸多不便,得以更好地照顾病母。因之,在与江湖中人的实际相处过程中,棣华逐渐老练、果断起来。

在济宁州住店时,母亲已经沉疴难愈,店主生怕病死在自家店中,下了逐客令,因此,棣华“只得叫李富(家仆)拿些金珠之类去质卖了,觅了一处房子,置备了一切动用家具,请医调理。”[2]见医药均无作用时,一个弱女子,居然想到了要割肉救母!

祝毕,袒下左臂,用口在臂上咬着一块肉,提将起来,右手拿起并州快剪,“飕”地一声,剪下一块肉来,并不觉着痛楚。连忙用布裹住伤口。拿起那块肉来一看,不过半截手指大,便悄悄地拿到药罐前,放了下去,生火煎药。[3]

而且作者写到棣华沉着冷静、动作利索,用剪子剪了肉也并不觉得痛楚。可见,对母亲病情的深切关注,已让她全然忘了外界环境的艰苦与自身的苦痛。特殊情境下的行为选择,呈现出棣华重情与刚毅的精神品性。

婉贞的遭际就更是惊心动魄。“旅店”就婉贞而言就是她临时寄身的妓院、式钟府和尼姑庵。婉贞“生性伶俐”“相貌端正”“跟着老子读书,十分精通”。[4]正是由于知书识礼,在遭遇意外变故,被囚于阿三姐的妓院时,便不会坐以待毙,而是运用自己的聪明睿智化险为夷;亦因为性情端淑,所以耻于让拐卖自己的叔父丢了祖宗的颜面,倒还替他遮掩隐瞒。广东候补知府式钟去肇庆盐局总办上任时,其母偶然救起落水的婉贞,却被式钟看中而威逼其为妾,婉贞宁死不屈。这段经历恰恰验证了世道险恶、瞬息万变,前脚还是救命恩人,后脚就成索命阎王。婉贞夤夜偶入尼姑庵,才终于有了一个相对安稳的栖身之处。青灯古佛、宁净简朴,倒是疗救精神创伤的绝佳“旅程”。妙悟对“情”的独特领悟与教诲、翠姑的体贴照顾、神医黄学农的精神疗法,让婉贞重获了亲人般的关爱与滋养,从肉体到精神均得以恢复和抚慰。这个小小的茅草庵,也就成了婉贞人生旅途中精神心灵的栖息地。

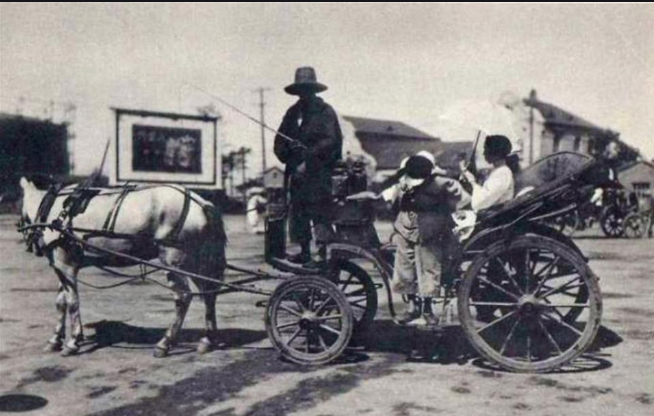

其二,以交通工具承载的旅程历练

除了旅店在女性流浪者的人生历练中起到重要作用,这三位女性还通过不同的旅程见识了迥异的社会人性。张棣华、未婚夫伯和、母亲一行三人,一路从京城出发,经丰台—八百户—张家店—德州—四柳树—济宁州—清江浦—镇江,最后到达上海。棣华的陆路交通工具是马车、骡车;水路交通工具是船。因此,她直接认识社会的诸色人等中就有马夫、骡夫、船夫。马车夫的刁钻势利从讨要每日的工钱,算计租车费用,到索钱寻人却买醉而归等几件事情可以见出。船夫则相对温和仁厚,既能体贴病人又能兼顾行程。棣华一家从张家店出来便乘船往济宁。一路上见到了灾民的盲目迁徙、官兵的横冲直撞,洋人的肆意杀掠。陆路、水路上全是逃难的人群,到了静海时,“此处河道甚窄,竟有终日不能移动一步的时候。无论白氏母女心急如焚,便是几个船户,都说晦气。从静海走到独立,本来只有一天的路程,这回却走了一个月。”[5]而到了德州,“旌旗招展,刀剑如林”,原来是“京城已经被洋人打破了,天津也失了……”[6]因此,这趟旅程便又见证了国家的山河破碎、生灵涂炭、民不聊生的惨状。阿男的交通工具是骏马,加之其能飞檐走壁、变化幻术,旅程就更是充满神秘色彩。因而,阿男的人生轨迹也更其跌宕起伏、变幻莫测。自然,她也在旅程中感受到了父母的爱怜和疼惜,认识了白凤的事事随遇而安、不能绸缪的惰性。只可惜,此小说为未竟之作,阿男与白凤、白凤与彩鸾、阿男与小棠之间的恩怨情孽究竟如何演绎,也就没有了终结。不过,按作者的意思,倒是要写阿男与白凤的不得善终的。毕竟,作家自己从来都不赞同什么爱情自由、婚姻自主这些“邪说”。

可以说,这些女性流浪者的户外空间书写,既让我们了解了男女主人公的情感历程,又让我们以女性游历视角、社会大事件的旁观者视角,领略了时代的风云变幻。这与清末其他的游历小说如《老残游记》《上海游骖录》《邻女语》《剑腥录》等相比较,就不仅具有以游历来叙写民间疾苦的旅行者叙事功能,[7]而且具有了体现女性心理的独特视野。不过,作者往往将隐藏作者与叙事者立场混为一谈,导致叙事者借由流浪者的旅程而大发议论,名为揭示现实疾苦,实则有生硬说教之嫌。如《情变》中对寇四爷一家三人离心离德的描写之后,就生搬硬套地来了一段评论:

这离心离德,是天下第一件不祥之事。在下每每看见世人,今日说团体,明日说机关,至于抉出他的心肝来,那团体两个字,便是他营私自利的面具。那机关的布置,更是他欺人自欺的奸谋。一个团体之中,一部机关之内,个个如此,人人 这般,你想,这不是离心离德么?你想,这不是不祥之兆么?嗳!一个团体如此,个个团体如此,一部机关如此,部部机关如此,你说中国的事情,那里弄得好哪?

可见,吴趼人女性主人公旅程模式中事件的铺排与叙写,的确可以展现时代与社会,但是,过于明显的作者干预则多少损害了故事的整体感。

二、 从依循到反抗:女性流浪者的精神空间

吴趼人展现女性人物的户外空间,最终目的是通过旅程中的各类事件昭示女性流浪者的精神变化与成长,让读者见证这些女性人物不同的情感态度、价值观念、思维方式和行为方式。

其一,旅程中逐渐昭示的依附意识。明清言情作品中展现女性依附意识的自然不在少数,《玉娇梨》《平山冷燕》《好逑传》《红楼梦》《金瓶梅》等都是如此,且这些小说大多为庭院小说。然而,“更值得注意的是另外一批小说,在其中旅行成了改变人物命运和生存方式的重要契机,漫长的旅途成了人物心灵的历程。旅行者置身于一个陌生的世界里,得以观察、思考、分析那些前所未见的新鲜事物,进而获得一种新的人生感悟。”[8]吴趼人便是最早将欧美游记文体移入小说创作的清末小说家之一。

吴趼人笔下的流浪女子多坚守礼制、婉淑贞烈,具有明显的依附性。这些女子对父母之命媒妁之言言听计从,对从一而终、三从四德尊奉惟谨,是晚清时代女子人格特征的忠实写照。《恨海》中的棣华,《劫余灰》中的婉贞,尤其如此。逃难之初,张棣华一方面恪守未婚夫妻之礼,在旅途中一直对自身作为未婚女性的种种限制了然于心,处处谨从。“伯和因为与棣华未曾结亲,处处回避,一连两夜,在外间打盹。北边村落房屋,外间是没有门的,因此着了凉,发起烧热来。这天就不能行动,只得在那村店里歇住。”[9]由于离乱,三人只租得一间房,未婚夫病了也将就着住下,棣华便只好“背灯低首,默默坐下”,哪里肯歇息?在她看来,未婚同处一室,于名节可是大忌。每每与母亲提到伯和,也是期期艾艾、吞吞吐吐、欲言又止。

婉贞也是一位“聪明孝顺”的女子,当她暗写血书借烧香之际拦路向李知县陈情时,只是言明自己被拐卖的事实,却隐瞒了使女杏儿也一同被拐卖的实情。后来知县审问,她才不得已“拭泪”道出底细:

此刻不敢瞒大老爷说。难女实是被叔父拐来的,因为这拐卖人口,不是个好事,想到家丑不可外传,所以瞒过了不提,只推在船户身上。叔父虽然如此,究竟同祖父一脉,倘使在大老爷案下供出,大老爷要追究起拐匪来,一来失了祖父体面,二来伤了父亲手足之心,三来叔父从此也难见人,四来难女以自己一身之故,陷叔父于罪,非但不忍,亦且不敢。所以把这句话瞒过了,呈词里面不敢提及。

原来,婉贞隐瞒的部分实情便是要替禽兽般的叔父遮掩劣行,为的是家丑不外扬、不玷辱祖上“体面”。后在尼姑庵面对妙悟大师时,依然“只把仲晦(即叔父)行为瞒起,只说是船家拐骗”。[10]后来神医黄学农夸赞婉贞是个奇节女子,要对之焚香膜拜。婉贞婉谢而言“守身保节,是我等女子之分内之事”,[11]后守节奔丧,面对婆婆刁难,“承言顺志,绝无半句怨言”,是个“不栉进士,心如枯井”。由之,“贤孝之名,著于乡里。”[12]婉贞一直奋力抗争,保全名节,为此不惜自杀、写血书、挨毒打、隐实情、尽孝道。旅程中,情感与精神始终如一,相对棣华的由羞怯、畏惧到适应、坦然的情感心理、思维行为的变化与发展,婉贞的精神心灵单一而明晰:恪守礼制,忠于感情。

其二,历练中逐渐成长的独立意识。旅程中的女性流浪者,面临各种意外情况和人生险境,爆发出坚韧、刚强、睿智、独立的性格特质,展现出中国传统女性心理成长的特殊途径:在与社会的近距离接触中,展现其刚柔并济、智勇双修。既因时制宜具有行动的能力,又进退有据,不忘礼制的规约。温婉柔顺的棣华,遭遇未婚夫失散后,便独自服侍病母、安排行程、打点仆役,后又安葬母亲、照顾周全。待回到上海,更是马上投入到殚精竭力服侍未婚夫、苦口婆心劝慰迷途人的角色中去,显示出刚毅、果敢的精神品性。朱婉贞也是大起大落,被贩卖、幸逃脱、遭水难、偶遇救,却又被逼为妾、惨遭毒打,后辗转返乡,守寡度日,直至丈夫携妻带子海外归来,才总算是得以二美和谐、“全家团圆”。比之棣华,婉贞则更为有主见、有韧性。加之在尼姑庵受到妙悟的开导,对“情”有了更深的体悟,终于将儿女情抛诸脑后,全心全意地守节尽孝起来。她的主要性格便是:知书识礼、逆来顺受、机变灵巧、守节自持。这种以女性为第一主人公,展现她们在广阔的社会空间中的行动、心理和性格的写法,晚清以前的作品中极少涉猎,不能不说是吴趼人的独辟蹊径。

阿男是作品中唯一一个主动出走与逃离的女性。她比两个同时代的女性走得更远,独立意识更强,结局也就更凄惨。作为江湖卖艺人之女的寇阿男,更多江湖经验,属于主动进入户外空间、开辟情爱世界的女子,具有非常明晰的自主意识和规划未来的能力,这在晚清小说中不能不说是一个独树一帜的女性人物。阿男与白凤自小青梅竹马,因此私定终生,暗拜夫妻,被家人发觉后拆散。白凤远走他乡,叔父重新为他定了门子亲事,白凤也是不置可否,被动等待。阿男则苦苦追踪,直到发现他在镇江仁大布号当差,当机立断将他“劫持”上马,又在父亲的那匹乌孙血汗黄骠马的腿子上拴了四张神骏灵符,日行四五百里,直奔杭州而去。到得杭州,就在西湖边上,“寻了一处合适的便搬了过去。阿男复了女装,两个人便做起长久的夫妻,真是十分美满,如愿以偿。那一种恩爱温存,说书的嘴笨,说他不出来,只好由得诸公去默想他的情形了。”[13]如此看来,阿男读书不多,粗通文墨,受到礼制的影响与规约就比较有限,加之父母的溺爱纵容,竟然成了一个敢作敢为的女子,将什么明媒正娶、父母之命全然抛诸脑后。在西湖住下后,便带着白凤当街卖艺、自图生计,并无什么过多的道德纠结与亲情愧怍。如果从女性独立意识上看,阿男是三者之中最具行动力和敢担当的女子。

其三,在追求爱情中建立了有限的自我意识,特别是自我欲望的追求与表达。这在晚清相对保守的文化气候里,也具有了一定的前瞻性和颠覆性。

当棣华见到病倒的伯和“痩骨难支”、危在旦夕时,便顾不得诸多规约与束缚了。书中描写道:“伯和一手搭在棣华肩上,棣华用手扶住了腰,扶到棕榻上放下。伯和对棣华展然一笑,棣华不觉把脸一红。忽然又回想道:‘我已经立志来服侍汤药,得他一笑,正见得他心中欢喜,我何可又做羞怯之态,使他不安?大凡有病之人,只要心中舒畅,病自易好的。我能博他舒畅,正是我的职分’。”[14]“棣华照昨天的样子哺了药。……”见了外人,“此时也不回避了。”伯和死后,“棣华哭得泪人儿一般,亲为沐浴更衣。”[15]这也可算是中国旧时女子敢于反抗封建礼教的最初书写了,有了女性自我意识的些许萌芽。但不难发现,正如陈平原先生所言:

倌人为了金钱而“寡情”,节妇为了名教而“绝情”,再加上侠女为了革命而“忘情”。清末民初小说中的情场不免显得有点荒芜,难得为了爱情(而不是政治或者金钱)而大胆追求爱情的真正意义上的情人。[16]

如果说张棣华的自我意识还处在朦胧状态之下的话,寇阿男则表现出比较果断明晰的情感追求了。《情变》中的感情生变,不是由于男女互相之间的不般配、不信任、不恋慕而造成的,而是由于外在的封建势力、封建习俗和观念造成的,是因为金钱、政治、名教而发生的“情变”。因此,人物情感的内在张力就小得多。加之爱情中的情欲色彩,一直是很多有道德感的作家讳莫如深的,也往往被等而下之。所以,小说作者一般对情爱采取规避态度。吴趼人却在《情变》中有了新的发现和尝试。他注意到两情相悦之“悦”,首先产生于男女外在相貌的吸引力,其次才是相知、相爱、相守等其他欲望的生成。那么,书中是如何描写人物相貌的呢?

(阿男)真是一个英俊好女儿,虽然仅得六龄,却已出落得英姿绰约,态度轻盈。怎见得 :

修眉画螺,皓齿编贝。一点朱樱唇小,两旁粉颊涡圆。漆发垂肩,愈衬出梨花脸白;星眸特睐,乍舒开柳叶眉青。耳底双环摇曳,写出轻盈;额头一点焉支(胭脂),增来妖媚。看此日垂髫娇女,即他年绝代佳人。[17]

原来阿男自小就是一个美人胚子。更兼阿男和白凤两人还同师学艺,为私塾同窗:

秦白凤和寇阿男两个,一对小儿女,一个是眉清目秀,一个是齿白唇红。似此天天在一起,虽是两小无猜,却也是你爱我脸儿标致,我爱你体态轻盈。小孩子家虽然不懂得甚么,就只这点,便种下了无限情根。况且两个同在一处读书,相守到五六年,秦白凤长到了十四岁,阿男也十二岁了。[18]

长大后又如何呢?阿男十四岁江湖卖艺,作者先是工笔描摹阿男的装束:

阿男早起,便扎扮起来,梳一个堆云拥雾流苏髻,扎一副双龙抢珠金抹额,当中装一座猩红软绒英雄球,鬓边厢插一技岭南情种素馨花,耳朵下缀一对桃梢垂露珍珠环,穿一件金绣碎花玉色小紧身,肩上披一件五云捧日缨络,腰间束一条鹅黄丝织排须带,腿上穿一条玉色碎花小脚裤,足登一双挖嵌四合如意小蛮靴。[19]

而后便是她的面貌精神:

转舒皓腕,斜送明眸。出鞘时两道寒光,舞动时一泓秋水。曳影横飞,问锋锷则陆蛌犀甲;寒芒四射,论敏捷则水截轻鸿。贴地时似点水靖蜒,腾空处像穿花蛱蝶。电影飞闪冲斗牛,寒光绕体飞龙蛇。遂令万目尽凌乱,细看两胁生碧花。[20]

活脱脱一位英姿飒爽、矫若飞龙的女侠!

两人的感情也就由两小无猜自然而然地发展到互相恋慕,以至于后来的私定终生。

阿男的情爱意识最明显的表现是夤夜飞檐走壁到白凤家,偷听到白凤叔父婶母要替白凤另觅娇妻,心中着急,发狠道:

天下万事,总是先下手为强,若是只管犹疑,便要因循误事了。

加之于窗外偷觑到心上人儒雅俊秀,更是觉得不能坐等被拆散的命运:

只见白凤在书桌 旁边,一张竹交椅上歪着,手里拿着一本书,正看得出神。阿男仔细端详他,果然是面如冠玉,唇若涂朱,气爽神清,风采秀逸。莫说乡下人家从来没有过这样的子弟,便是我跟着父亲走山东,走北京,走扬州,地方走了几千里,码头过了几十处,过眼的人也不计其数,何尝有一个及得这个如意郎君的。我从小儿和他耳鬓厮磨的,此刻长大了,那婚姻大事,倘是被别人抢了,叫我何以为情?[21]

由此见出阿男是具有很明晰的爱情婚姻自主意识的。

第二,作家对相思、欲念进行了大胆直接的叙写。阿男与白凤突破了男女大防,做出了惊世骇俗的举动,而后被父亲责骂,竟至相思成疾:

却不料阿男掩在屏风后头,听得白凤被他叔父撵走了,由不得如万箭攒心一般,三步二步,从后面绕到自己房里,倒在床上,掩面痛哭。恐怕被人听见,又不敢放声。[22]

阿男明知是为了自己的事,默不敢言。天天受这种哑气,心中又是思念白凤,不觉又恹恹的病起来。……阿男生出病来,未免又要延医吃药,外面人知道了。又纷纷议论起来,说他生的是相思病。[23]

阿男自小开朗、自信、无拘无束,加之晚清时代大气候的影响,那时候的女子有了更多的行动和接受教育的自由,她就可以随着白凤一起在私塾里读书习字,既增长了见识,又获得了接触青年男子的机会。与前两位的含蓄、谨慎、和婉、顺从大相径庭。面对家长的反对与拘禁,她义无反顾地反抗,并能切实勇毅地逃离。不仅自己率先离开父母的护佑,还“挟持”柔弱白净的白凤私奔,具有一定的性别倒错感。有趣的是,连主人公的姓名也是阴阳倒错的:女子取个“阿男”,男子倒叫个“白凤”,这或许也是作者的有意为之。她仗着一身武艺“劫持”白凤私奔,遇到生活困窘便独立承担。殊不知,一旦遇到险情和困境,白凤都是一副支支吾吾、犹犹豫豫不得劲儿的怂样,全凭阿男规划与主张,显示了家庭中女性主导的些许苗头。

由之,我们可以见出吴趼人对于女性的自我意识、情爱欲念的关注,对男女相悦、追求爱情美好的一定程度的体谅与宽容。但事与愿违,由于封建家长们的合谋阻止,阿男与白凤被迫走上了人生的不归路。彩鸾在嫁给白凤之前已经有了身孕,阿男在嫁给小棠之前也心属白凤,且念念不忘、致死不悔,怎奈白凤虽有恋旧之心,但绝无守心之志,得过且过。不过,从文本自身看,这红尘中的男男女女,除了欲念元素的存在,绝少精神心灵的更高需求。难怪乎作家也直接将这种情感贬损为“魔”,指出此种欲念之爱因为缺乏精神基础与情感韧性,也就丧失了道德与心灵的高度。

需要特别说明的是,吴趼人笔下的女性流浪者之所以既具有一定的独立意识、自我意识,又谨守封建道德伦理,或因为不遵循封建伦理,便不得善终,是有其明显的作家思想意识的导向的。作者在三部写情小说中一再论及“情”这个关键字,且吴趼人先生所言之“情”,与我们素常论及的“男女情”相去甚远。在《恨海》开篇第一回,吴趼人便展开议论:

我说那与生俱来的情,是说先天种在心里,将来长大,没有一处用不着这个‘情’字,但看他如何施展罢了。对于君国施展起来便是忠,对于父母施展起来便是孝,对于子女施展起来便是慈,对于朋友施展起来便是义。 可见忠孝大节,无不是从情字生出来的。至于那儿女之情,只可叫做痴。更有那不必用情,不应用情,他却浪用其情的,那个只可叫做魔。还有一说,前人说的那守节之妇,心如槁木死灰,如枯井之无澜,绝不动情的了。我说并不然。他那绝不动情之处,正是第一情长之处。俗人但知儿女之情是情,未免把这个情字看的太轻了。并且有许多写情小说,竟然不是写情,是在那里写魔,写了魔还要说是写情,真是笔端罪过。[24]

细究之可以发现,吴先生言及的“情”的外延是一切的人间之情,包括:家国情、亲情、朋友情、守节烈妇情等,唯独没有“儿女情”的位置,且“儿女情”不能称之为“情”只能名之为“痴”,如果情而泛滥,便是“魔”了。理论上看,吴先生排斥了男女情在“情”中的地位,试图弱化或者抹杀男女情感存在的合理性和重要性,但其三部作品倒是不折不扣地围绕着“男女情”来展开的,而且写到了男女情之种种不同样貌。由于他对“孝悌”的一贯推崇与倡导,其理论可算是一种比较独特的“情孝论”。鲁迅在《中国小说史略》中对此创作意图早有论说:

吴沃尧之所撰著,惟《恨海》《劫余灰》,及演述译本之《电术奇谈》等三种,自云是写情小说。……至于本旨,则缘借笔墨为生,故如周桂笙(《新庵笔记》三)言,亦“因人、因地、因时,各有变态”,但其大要,则在“主张恢复旧道德”(见《新庵译屑》评语)云。[25]

鲁迅先生一语中的,借用周桂笙的话语,言吴趼人创作之“大要”,便在“主张恢复旧道德”。陈平原先生亦认为 “在政治上李伯元吴趼人都趋于保守,主张保留旧道德,对新派人士颇多讥讽。”[26]

难怪吴趼人在《杂说》中,也不免对自己的正统道德立场、“泛道德化”倾向进行了说明:

吾前著《恨海》,仅十日而脱稿。未尝自审一过,即持以付广智书局。出版后偶取阅之,至悲惨处,辄自堕泪,亦不解当时何以下笔也。能为其难,窃用自喜。然其中之言论思想,大都皆陈腐常谈,殊无新趣,良用自歉。所幸全书虽是写情,犹未脱道德范围,或不敢为大雅君子所唾弃耳。[27]

不难得知,吴趼人虽自知自己的言论思想不过“陈腐常谈、殊无新趣”,略有愧怍;但因谨守“道德范围”,竟至窃喜其不为“大雅君子所唾弃”来!由此观其小说创作实践,则棣华之“情”是“情孝双全”之情孝情,婉贞之“情” 是“绝不动情”之节妇情,阿男之“情”倒是“不该用其情而浪用其情”,是为“痴魔”了。从《情变》原作目录第九、第十回《感义侠交情订昆弟 逞淫威变故起夫妻》和《祭法场秦白凤殉情 抚遗孤何彩鸾守节》不难看出,作家本意要写情魔欲孽给人们带来的灭顶之灾,冀望以此作为反面教材来喻世醒世,以期达到“恢复旧道德”、诊治礼崩乐坏的社会之愿望的。难怪袁进先生感叹:“吴趼人写‘情’,感到的是两情相悦之‘痴’的可怜,礼教于爱情之必不可少,自觉遵守礼教之可敬。爱情只有遵从礼教的规范才是值得赞颂的。”较之汤显祖的着眼点在“发乎情”,吴趼人更注重“止乎礼义”。[28]

三、从含蓄到放任:女性流浪者的心理书写

上文已从流浪女性自庭园走向户外的视角,论及了女性生活视域的扩展;并进而深入这类流浪女性的精神空间,揭示她们不同程度的依附意识丶独立意识与情爱意识,结合吴趼人的“情孝观”,指出此类女性深受封建伦理观念钳制的真实处境。而心理书写,则是作家在刻画户外空间(女性人物认识社会视角)与塑造精神空间(女性人物认识自我视角)时所革新的手段与技巧,目的是提升户外空间的现实感和精神空间的展现力(内心独白丶梦境丶幻觉),其西洋影响可见一斑。

说到吴趼人小说创作受到西方小说的影响,自然会联想到清末民初蔚为大潮的翻译小说。那么在当时的商务、广智、有正、中华、文明等书局,新世界、改良等小说社,《新小说》《绣像小说》《月月小说》《小说林》等杂志上发表了哪些国外的旅程小说、写情小说、冒险小说、科学小说、侦探小说和虚无党小说呢?明确这些内容后,我们便不难从从书目中得到一些吴趼人受西方影响的直接的或者间接的印证。据《近代汉译西学书目提要》显示,清末民初亚欧美作品翻译集共收录词条815条。其中刊发于1910年前(吴趼人卒年为1910年)的旅程小说、写情小说、冒险小说、侦探小说、虚无党小说条目亦数量可观。如旅程、航海、冒险小说:《八十日环游记》(1900)《海底旅行》(1902)《星球旅行记》(1903)《月界旅行》(1903)《环游月球》(1904)《千年后之世界》(1904)《地球末日记》(1905)《环球旅行记》(1906)《澳洲历险记》(1906)《女学生旅行记》(1909)绝岛漂流记一卷(1902)(即《鲁滨逊漂流记》)《汗漫游》(即《格列佛游记》)(1903)《金银岛》(1904)《地心旅行》(1906)《海底漫游记》(1906)《海外轩渠录》二卷(《格列佛游记》1906)《绝岛英雄》(《鲁滨逊漂流记》重述本1906)《复国轶闻》(1907)等;侦探、科学小说:《毒蛇圈》(1901)《新译包探案》(1903)《侦探谭》(1904)《说部腋》(1905)《新法螺先生谭》(1905)《少年侦探》(1907)《新庵九种》(1910)《唯一侦探谭四名案》(1903)《大复仇》(1904)《恩仇血》(1904)《福尔摩斯再生案》一至十三册(1904)《黄金骨》(1906)《福尔摩斯最后之奇案》(1907)《英国最近五命离奇案》(1907)《海卫侦探案》(1908)《剧场奇案》(1908)《贝克侦探谈初编》(1909)《贝克侦探谈续编》(1909)等;写情、艳情、苦情小说:《巴黎茶花女遗事》(1899)《电术奇谈》(1905)《鬼士官》(1907)《双艳记》(1904)《妒之花》(1905)《迦茵小传》(1905)《洪罕女郎传》(1906)《红礁画桨录》(1906)《女魔力》(1906)《漫郎摄实戈》(即《曼侬·雷斯戈》,1907)《画灵》(1907)《剑底鸳鸯》(1907)《空谷佳人》(1907)等;传记、传奇小说:《滑铁庐战血余腥记》(1904)《几道山恩仇记》(1906)《十字军英雄记》(1907)《侠隐记》(即《三剑客》,1907)《块肉余生述》(即《大卫·科波菲尔》,1908)等;社会小说:《十五小豪杰》(1903)《孤星泪》(即《悲惨世界》1907)《贼史》(1908)(即《奥利佛·退斯特》)《冰雪姻缘》(1909)等。[29]从名录中不难见出吴趼人生活的年代,正是清末接受西学最如火如荼的年代,英法美俄日等国的旅程小说、言情小说、社会小说、侦探小说、虚无党小说等均大量译入中国,作为职业报人的吴趼人不可能不受到巨大影响。需要说明的是,西班牙经典流浪汉小说如《小癞子》《古斯曼·德·阿尔法拉切的生平》、《流浪女胡斯蒂娜》、《流浪汉的榜样,无赖们的借鉴,骗子堂巴勃罗斯的生平》、《林高奈特与戈尔达迪略》以及《摩尔·弗兰德斯》等最初被称为“骗子小说”,但到了二十世纪已经宽泛地把记叙流浪汉遭遇的小说都划归此范畴,而且最终与旅程小说互为融合。作家借着人物的流浪、冒险经历,观察社会、书写人性,在西方小说史上具有重要地位。清末译介过来的《堂吉诃德》《格列佛游记》《鲁滨逊漂流记》等均属此列。

从清末民初翻译小说存目来看,吴趼人应该是看过此类小说的。第一,他是报业中人,“光绪丁酉,湘沪报笔政”,以后又担任消闲报、《采风报》《奇新报》《寓言报》的主笔,最著名的要算是担任《月月小说》之撰著小说的主要负责人。他对刊发于《新小说》《绣像小说》《月月小说》《小说林》等刊物上的各类小说少不得也要广泛阅读与涉猎,这样,就不能不受到西洋小说技法的影响,从而成为改革中国传统小说叙事模式的主要领军人物;第二,吴趼人不懂外语,在赴日留学生方庆周翻译的无名作家作品基础上衍译了写情加侦探小说《电术奇谈》。《电术奇谈》恰恰是借助旅程小说模式来架构整部作品的:印度女子林凤美投奔心仪的英国男子喜仲达,并将财物悉数交给男友。男友去往伦敦办理结婚特许证时,被苏士马用电气催眠术误杀抛尸并侵占其财物后逃往巴黎。林凤美追踪至伦敦、巴黎,走投无路自杀时,被面目扭曲的卖报人“阿三”救起。无奈之下,林凤美寄身梨园卖艺又偶遇觊觎其色相的苏士马,从其侵占的神奇戒指与金银珠宝上,凤美认出了凶手。警署与侦探亦追踪而至。最后苏士马狱中畏罪服毒自杀,并写下利用电催眠术祸害他人的始末。“阿三”原来就是他抛尸海中又被人救起的喜仲达。喜林二人有情人终成眷属。从吴趼人自身的创作实践不难看出,作者对以中心人物聚焦故事,利用倒叙、补续、心理活动来增强故事性、传奇性、真实性的艺术技法以及西方旅程小说体裁有了直接的艺术感悟。不过,他有意将小说中的地点与人名中国化,本意是“俾读者可省脑力,以免坚于记忆之苦”,[30]到头来却弄得非中非西、不洋不土,实乃费力不讨好。第三,他和周桂笙私交甚笃,曾为周桂笙翻译的侦探小说《毒蛇圈》写过评点文章。因此,他的《二十年目睹之怪现状》的以人系事,《九命奇冤》的倒叙技法,三部写情作品的旅程模式与心理刻画,比之传统小说就有了明显的不同。不可否认,作家的既研习、亲近西方文化,又恪守中国传统文化的特殊文化品格,不愧为学习、接受西方文学叙事方法的最早的实验家与冒险家,是一位将“输入新文明”与“恢复旧道德”奇妙地拼接在自己的精神空间与文学著述的晚清小说家。

吴趼人写出了女性人物在旅程中的遭遇、应变、隐忍、智巧、抗争、追寻、失落、幻灭、灾难、脱险等各各迥异的人生经历,实则是描摹了动荡时代中女性的身体、心灵都在路上的生活样态,是女性精神心灵的关怀者、诠释者、探索者,不愧为晚清新小说中最能把握女性精神命脉的作家。自然,在吴趼人先生笔下,张棣华、朱婉贞、寇阿男这些女子行走路上或求生江湖,更多地是一种生活的变故或偶然。三者之中,寇阿男的际遇和习性更接近西方女流浪汉形象,也是吴趼人写得最自然和疏放的一个形象,活泼、任性、纵情、痴心。作者将女子的情写得真、写得痴、写得烈,也写得放任。但也因为内心的文化纠结,一方面受到西方浪漫主义思想的影响,而试图抒写男女之间的真实欲望与情感,另一方面又排斥西方的情感至上论、唯情论,信守儒家文化的温柔敦厚不逾矩,因而最终将她塑成一个横遭惨祸、不得善终的反面训诫,情深为魔,害己害人。这是儒家文化意识讲求礼义廉耻、德言容功思维定势下的必然选择。

中国传统小说往往以事系人,注重故事情节的渲染与设置,较少关注人物的内心活动,特别是较少关注人物心理的发展变化过程。作为《月月小说》撰著主笔的吴趼人与译著主笔的周桂笙,在翻译编撰小说的过程中,则注意到刻画人物内心世界是揭示人物精神心灵的有效方法。吴趼人这方面的艺术实践其实从《二十年目睹之怪现状》与《九命奇冤》就已经开始了。流浪女性的心理书写则可从以下几个方面进行阐析:

其一,直接心理刻画。《恨海》中的张棣华在逃难途中,由于与伯和并未完婚,行动处处受制。开始时羞羞答答,进退维谷。其情其状,描摹得非常生动传神:

白氏仍旧躺下。棣华心中七上八下,想着伯和到底不知怎样了。他若是看见我们的车子,自然该会寻来,但不知被那些人挤得他到那里去了。他是一个文弱书生,向来不曾历过艰险,这一番不知吓的怎么样了?病才好了的人,不要再吓出一场病来。忽又想起他病才好了,自然没有气力,倘使被人挤倒了,岂不要踏成肉酱?想到这里,不觉柔肠寸断,那泪珠儿滚滚的滴下来,又恐怕被母亲看见,侧转身坐了,暗暗流泪。忽然又怪他为甚么不跨在车檐上,便可以同在一起了。虽那车夫亦跌了下来,但跌虽跌了,可就知道跟寻了,不见那车夫到底追了上来么?又想:这都是我自己不好,处处避着嫌疑,不肯和他说话。他是一个能体谅人的,见我避嫌,自然不肯来亲近。我若肯和他说话,他自然也乐得和我说话,就没有事了。伯和弟弟呀,这是我害了你了!倘有个三长两短,叫我怎生是好?这会你倘回来了,我再也不敢避甚么嫌疑了,左右我已经凭了父母之命,媒妁之言,许与你的了。

与伯和失散后,棣华辗转难眠:一忧伯和病体未愈,雪上加霜;二怪伯和行为谨慎,以致失散;三责自己避嫌,牵累伯和;四盼坦然面对,安稳为好。小儿女的心思和钟情和盘托出,令人动容。精妙的是,心理活动的人称也一再改变,先是称“他”,继而唤“伯和弟弟呀”,最后竟然是直呼“你”了。这之间的情感距离便借着这称呼语,一步步地缩短,可谓形神具备、惟妙惟肖。

其二,借助幻觉与梦境来刻画人物的心理。

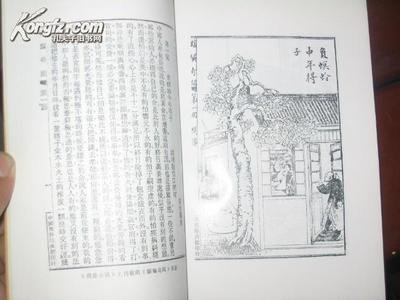

此种技法在《恨海》《劫余灰》《情变》中均有非常成功的表现。《恨海》第五回 “惊恶梦旅夜苦萦愁 展客衾芳心痴变喜”中,棣华因念成梦,见到了走失的伯和。

叫了两声,那辆车子从自己身边经过,伯和却只做听不见,车夫赶着牲口,径投南道上去了。棣华不觉十分悲苦,暗想他一定是怪我一向避嫌,不肯和他说话,因此恼了我了。又不好意思过于呼唤,拿着手帕在那里拭泪。忽听得旁边有人说道:“好忍心!姊姊一向不理我!”回头看时,不见了五姐儿,却是伯和站在那里,不觉转悲为喜。正欲说话,那过往的车子内,忽有一匹牲口走近自己身边嘶叫起来,不觉吓了一跳。[31]

此段可谓日有所思、夜有所梦。现实中不能实现的愿望,梦代为达成。棣华终于在梦中见到了失散的伯和。

《劫余灰》第十回《情扰成魔魂游幻境 死而复活夜走尼庵》中写道:

且说婉贞一时义烈性起,置死生于度外,任凭式锺毒打,不肯屈服。到后来被式锺一脚踢在胁下,不觉一时痛极气厥。顿然觉得身轻如叶,殊无痛苦。暗想,我此刻大有飘飘欲仙之意,如果能飞逃出去,岂不免得在此受难。想罢,起身便行,果然觉得足不履地,如顺风使篷一般。

……那小翁却只低头看书,一面加圈加批,并不理会,犹如没有听见一般。

……公公陈公孺谁知公公也和父亲一般,犹如不闻不见,不做理会。

……哭了一会,看李氏时,也是不做理会,犹如没事一般。

抬头看见轿前的耕伯,也是穿了一身吉服,在那里下马。……婉贞此时,心中棼如乱丝,觉得有许多话要说,却又没有一句说得出的,好容易把一句话提到嘴唇边来,却不知怎样又缩了下去,便不由自主的扑簌簌滚下泪来,犹如断线珍珠般,要收也收不住。……

谁知伴着自己坐的,那里是个陈耕伯,竟是一只斓斑白虎,像人一般坐在那里。一只前脚抚在自己背上,一只按在自己胸前。这一吓,真是三魂走了两魂,七魄丢了六魄。登时觉得耳鸣眼黑,芳心乱跳,欲叫又叫不出来。自觉得身子倒在地下,登时浑身痛楚起来。[32]

在这如梦似幻的场景中,婉贞见到了朝思暮想的亲人和爱人。亲人们对她不理不睬,让她肝肠寸断、涕泣涟涟;耕伯“软语温存,百般慰贴”,令她芳心氤氲、意乱情迷。而梦境竟然是由“一只斓斑白虎”击破的,婉贞“耳鸣眼黑,芳心乱跳”,终于从幻觉与梦境跌回了残酷的现实:原来,她因拒绝做姨太太而被毒打,罪魁式钟大人以为人已死,遂将她钉在棺材里,弃之荒郊野外。这段描写,将人物心理、客观情境与似梦非梦的幻觉结合在一起,营造了独特的艺术氛围,显示出极强的艺术感染力。

其三,借助客观物象、典型意象进行隐喻与烘托人物心理。

在描写人物的心理时,借助客观物象、典型意象进行强化,一方面烘托人物心理,另一方面这些物象、意象还具有明显的象征、隐喻色彩。《情变》第三回 《思故乡浩然有归志 恣顽皮蓦地破私情》中的梦境,除了以梦来展示人物心理外,还借助典型意象隐喻人物关系与未来命运,起到了很好的烘托与象征作用。

阿男低头一看,腰刀还在身上。听了白凤的一番无情话,不觉怒从心上起,恶向胆边生,拔出刀来,尽力向白凤杀去。刀过处人头落地。只有一桩奇事,他那个头跌在雪里,犹如铁匠炼钢,烧红了铁淬在水里一般,吱吱喳喳的有声,冒起了一阵浓烟,被一阵风吹到脸上,那热气直扑过来,热闷得几乎气都喘不出了。再回眼看白凤时,谁知他腔子里又长出一颗头来,和杀下来的一模一样,却又白嫩了好些。

白凤接过了刀,忽的变了个红脸虬髯的大汉,眼睛里射出两道火光,挥刀尽力杀来。阿男自觉得头随刀落。肚子向上努了努力,思量要迸出个头来,谁知这一迸并未曾迸出了头颅,却迸出了一腔热血,闹得淋漓满身,血流到处,犹如火烧一般,热得手足乱舞,一个翻身,跌在地下。张开眼睛,四面一望,原来睡在床上,竟是一场噩梦。[33]

阿男的梦境竟然是自己手刃白凤,白凤人头落地后,“犹如铁匠炼钢,烧红了铁淬在水里一般,吱吱喳喳的有声”,竟又长出一个“更白嫩的人头”!白凤手刃阿男,弄得“淋漓满身,血流到处”。这些意象如利刃、人头、鲜血、红铁、浓烟,充满暴力、血腥,令人惊骇胆寒,暗示了此种没有受到礼教规约的放任情感所具有的“魔性”和“死亡”气息。另外,人物结局的惨烈与此种暴戾的梦境必然有着内在的关联,应是作者刻意为之。显而易见,这种梦境的营造,很好地暗示了人物的心境,亦对作品的情节构设具有一定的推动作用。

综上,女性流浪者的户外空间,是评析女性人物的社会生活视域,在旅店、交通工具、水路、陆路的空间进程中,让人物经历世事,剖析人物的观察、接受、应变、反省、适应能力等。女性人物的精神空间则着重评析她们的依附意识、独立意识和情爱意识,指出作为晚清社会女子,她们身上还有封建伦理思想的自觉维护与皈依意识,具有依附性、服从性,三从四德的观念根深蒂固。作者对从一而终、二美和谐也是津津乐道、缺乏批判意识的。这既是女子的思想局限,也是作者的意识局限和认知谫陋,更是时代残留的封建糟粕。心理书写这部分恰恰是作者展现女性人物认识社会与认识自我的手段与方法,包含着内心独白、梦境、幻觉等多种艺术手段。吴趼人的写情小说正是凭借流浪中的女性视角观察、体验、参与、评价晚清这一战乱凭仍、满目疮痍、男性中心社会,而具有了不同流俗的思想与艺术品格的。

(本文原载纪德君、曾大兴主编《广府文化》第4辑,中国社会科学出版社2017年版。)

参考文献:

[1]胡适:《胡适文存》(二),华文出版社,2013年1月版,第204页。

[2]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第36页。

[3]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第46页。

[4]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第66页。

[5]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第34页。

[6]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第34页。

[7]陈平原:《中国现代小说的起点—清末民初小说研究》,北京大学出版社2005年版,第248页。

[8]陈平原:《中国现代小说的起点—清末民初小说研究》,北京大学出版社2005年版,第237页。

[9]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第7页。

[10]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第118页。

[11]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,126页。

[12]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,146-147页。

[13]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,204页。

[14]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第56页。

[15]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第57页。

[16]陈平原:《中国现代小说的起点—清末民初小说研究》,北京大学出版社2005年版,第226页。

[17]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第167页。

[18]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第167页。。

[19]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第170页。

[20]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第170页。

[21]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第185页。

[22]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,196页。

[23]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,196页。

[24]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版, 第3页。

[25]鲁迅:《中国小说史略》,上海古籍出版社1998年版,第211页。

[26]陈平原:《中国现代小说的起点—清末民初小说研究》,北京大学出版社2005年版,第18页。

[27]左鹏军:《清末小说大家—吴趼人》,广东人民出版社2009年版,第103页。

[28]袁进:《中国小说的近代变革》,广西师范大学出版社2009年版,第124页。

[29]张晓编著:《近代汉译西学书目提要 明末至1919》,北京大学出版社2012年版,第2740-2744页。

[30]海风:《吴趼人全集》第五卷,北方文艺出版社1998年版,第463页。

[31]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第27页。

[32]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第112-114页。

[33]吴趼人:《晚清言情艳情小说 恨海 劫余灰 情变》,百花洲文艺出版社2011年版,第181页。