《广府文化》年刊

招子庸《粤讴》研究文献综述

2021-06-18 16:21:47 来源: 点击: 作者:金琼

粤讴是华南一带的民间说唱艺术,是“一种用粤语方言写成的民间说唱文学”。研究招子庸及其《粤讴》的专著与专论,本人搜集到的有冼玉清先生的《招子庸研究》(1947年12月《岭南学报》第八卷第一期刊载)以及梁培炽先生(美国)的《南音与粤讴之研究》(1988年旧金山州立大学亚美研究学系初版)。郑振铎先生的《中国俗文学史》(1938年商务印书馆初版)所言招氏与《粤讴》之篇幅不大,但于第十四章《清代的民歌》对招子庸的《粤讴》给予了相当高的评价。相关论文文献资料,据知网统计,有关招子庸《粤讴》的研究论文有22篇,有关招子庸的研究文献有有243篇。另有《第二届广府文化论坛论文集》中有关《粤讴》的论文9篇。学界围绕招子庸《粤讴》的研究主要从以下五个方面展开:

其一,《粤讴》的思想文化价值

此类文献包含三个层面的梳理与挖掘:第一个层面是《粤讴》的社会背景、创作动机、题材特征、情感态度与思想内容研究。冼玉清先生的《招子庸研究》第七章《子庸之<粤讴>》中《内容》专节指出:《粤讴》全书四集,为一册。凡九十九题,得词一百二十首。……其内容多写男女之情,尤偏于写妓女生活,写沦落青楼者之哀音。”[1]据梁鉴江先生考证,《粤讴》一百二十二首(其中《别意》与《还花债》文字大同小异,故实得一百二十一首),集中抒写了烟花女子的离愁别恨、痛苦不幸、从良愿望、爱情心理。[2]刘禺生先生曾慨叹冼玉清先生的《粤讴与招子庸》“贯串源流”,“足为地方文学,发一奇光,班孟坚所谓‘摅怀旧之蓄念,发思古之幽情’,冼女士有焉。”[3]充分肯定了冼玉清先生在招子庸粤讴整理与研究中的重要贡献。许地山先生认为其写作动机是伤悼妓女秋喜甚而“对于青楼生活起了无量悲心;所以《粤讴》里头十之八九是描写妓女可怜的生活的。”[4]叶春生先生在其《<粤讴>的思想艺术特色及其对后世文学的影响》一文中指出招氏“打破了当时士大夫文学单纯娱乐性情的倾向,特别是小市民通俗歌曲中那种情意绵绵的格调”,“借寻花问柳,揭发官场的世态炎凉;借描述男女的恋情,抒发作者的愤懑之情”。[5]陈颖聪《粤讴竹枝唱珠娘———清末民初广州娼妓生活情思管窥》则指出“招子庸的《粤讴》及当时的文人竹枝词,从民间诗人的角度,记载了清末民初广州妓女的生活状态、喜怒哀乐的情思,为后人深入了解清末明初的这个群体,提供了一个新颖的角度。”该文阐析了沦落烟尘的女子的情缘、情真、情痴、情怨、情幻与情空,在嗟叹自身的“薄命”与“命蹇”的同时,寄希望于以当下的“修善”换取将来或来世的“善报”。亦有一少部分妓女对社会不公抒发了难以抑制的愤懑之情。耿淑艳博士的《珠江、韩江花舫与清中期文人的风月之情》一文以丰赡的史料为蓝本,广征博引,条分缕析,揭示了清中期文人笔下的珠江、韩江的地理景观与人文环境,指出广东本土文人和流寓广东的文人所作的风月之作,“抒发对花舫胜景的热爱之情;借花舫胜景抒发离愁别绪和人生感慨;歌颂妓女高洁的品质,表达作者的人生理想;反映妓女的悲惨命运,并寄予作者深切的同情。”[6]文中对招氏文学成就给予颇高评价。第二个层面是揭示了从《粤讴》到“新粤讴”的蜕变。冼玉清先生的《一九0五年反美爱国运动与‘粤讴’——纪念广东人民反美拒约运动六十周年》、《粤讴与晚清政治(上、中、下)》详尽论证了“新粤讴”的政治启蒙意义与思想价值。陈方先生《论“新粤讴”》则在分析大量“新粤讴”作品之基础上,从史实特质、启蒙特质、平民特质和地方特质等层面辨析了“新粤讴”所具有的“别派新声”特征:题材内容上,注重时事政治、民间疾苦、历史事变、风土习俗,时称“时事讴”或“政治讴”;创作意识上,视粤讴为“开启民智、革除旧弊、抨击时政、移风易俗”的工具,出现大量“启蒙讴”;表现方式上,赋体(叙事体)和散体(散文体)占据主导,产生大批时代实录的“叙事讴”。并进一步指出“‘新粤讴’之景观处处呈现岭南风土人情”,具有明显的粤府地域文化色彩。[7]论文资料宏赡,立论公允,既不回避招子庸《粤讴》对“新粤讴”的深厚影响,又充分论析了“新粤讴”的发展与超越。朱水涌、曹小娟《许地山与粤讴》则论析了清末民初粤讴“一改柔美表‘情’的风格,而担当起知识分子启蒙民众、传播新思想的使命,在晚清的政治舞台上发挥了‘开启民智’的重大作用”,完成了从民间抒情小调到政治话语的蜕变。[8]第三个层面是对《粤讴》文学地位的总体评价。冼先生在《招子庸研究》引言中言明:“近日言民俗文学者,多推重《粤讴》,以推重《粤讴》,因而推重《粤讴》之作者招子庸。甚者以为诗之后有词,词之后有曲,曲之后有《粤讴》。”极言《粤讴》在民俗文学研究者眼中的重要地位与深远影响。[9]郑振铎先生在《中国俗文学史》亦明确指出:“最早的大胆的从事于把民歌输入文学的工作者,在嘉庆年间只有戴全德,在道光间仅有招子庸而已。”[10]谈及招氏影响之巨,竟慨然嘉许:“拟《粤讴》而作的诗篇,在广东各日报上竟时时有之。几乎没有一个广东人不会哼几句粤讴的,其势力是那么的大”![11]许地山先生于《粤讴在文学上底地位》中说起自己的“癖好”——每到一地便搜集本地的“民谣或民众的文学”时,特别夸赞广东通行的南音、龙舟歌、粤讴、山歌之形式活泼、丰富多彩,而其“单要说的,就是招子庸的《粤讴》”。[12]而梁培炽先生慧眼独具,认为“从历史的角度和观点来品评”,招子庸之所以在众多的粤讴传唱与写作者中一枝独秀的原因,在于“他一反过去旁观者的姿态,昂首阔步地站出来,以第一人称的写法,描写了下层姐妹的悲凉与感愤”,“故招氏被文学史家推重为清代民歌作家中能充分表现出民歌精神”的人,“不愧为广东民间文学的巨人”。[13]

其二,《粤讴》的美学风格

石道人在《粤讴》序言里总括其美学风格为“音悲以柔,词婉而挚”;其美感效应为“凄入肝脾,哀感顽艳”。[14]又据刘禺生先生之《世载堂杂忆续编》中言:“若粤讴者,文词典雅,颇近昆曲,杂以俚语,又近弹词,雅而能俗,俗而能雅......”[15]叶春生先生亦认为《粤讴》文词“朴素清丽”,“俗而不僻,风韵自然,正表现了粤讴问字扌罗腔的特点”。[16]朱水涌,曹小娟《许地山与粤讴》,赵义山《论清代文人的小曲创作》等亦对其美学风格进行了阐发。

其三,《粤讴》的语言特征、《粤讴》与其他民间艺术形式的渊源关系等方面的研究

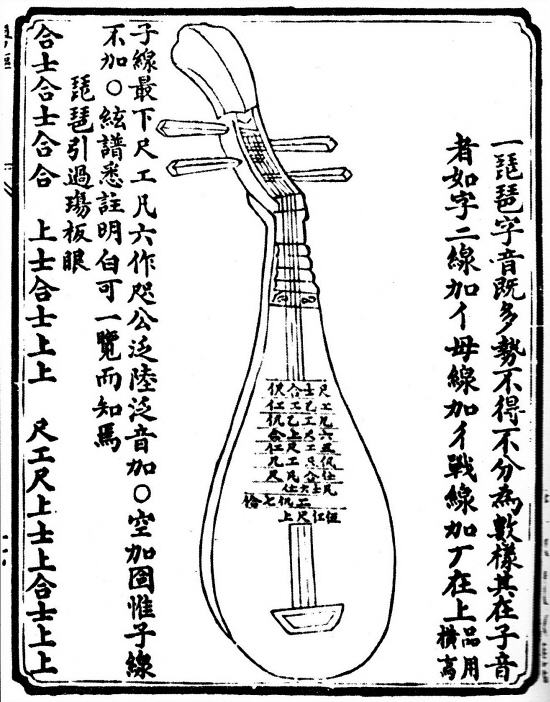

谭赤子《招子庸〈粤讴〉的语言特色及其意义》一文称“招子庸的《粤讴》是一本奇书”。在量化分析文本语言语料后指出《粤讴》的语言风格特征为:第一,因“大量引用化用古典诗词和古书中的典故”而“使之带上古典民歌的风格”;第二,因“善于将俗语和流行民间的佛教词语入歌,使讴歌语言通俗化”;第三,“方言口语俯拾皆是,地方性特色鲜明”。[17]曾昭聪《招子庸<粤讴>与粤方言词研究》从两个方面论析了《粤讴》的语言学意义与价值:一,《粤讴》反映了作者进步、开放的语言态度与方言思想;二,《粤讴》中的粤方言词在方言词典编纂中具有重要作用。[18]区文凤(香港)《木鱼、龙舟、粤讴、南音等广东民歌被吸收入粤剧音乐的历史研究》、杨敬宇《三部粤讴作品中的可能式否定形式》与《粤讴》中的“总系”、陈勇新《粤语曲艺的种类、唱腔、影响和价值》等论文对此亦进行了卓有成效的发掘与梳理,论析了《粤讴》所具有的历史文化、文学、语言学、民俗学等方面的研究价值和现实价值。万钟如《“私伙局”对岭南音乐文化的历史贡献》中指出“文人招子庸常与粤中名士纯熟运用木鱼的唱法,加上文学的辞藻而创制粤讴。这种曲艺形式唱腔优美,唱词极佳,曾经长期在岭南的民间步领风骚。”[19]

其四,《粤讴》的广府地域文化特色研究

龚伯洪先生的《广府文化的奇葩—粤讴》一文从粤讴的发展历程入思,条分缕析,论析了《粤讴》作为广东诗歌与音乐的广府文化的创新性、大众性、远儒性、实用性等鲜明的文化特性。[20]曾大兴教授的《文学地理学视域下的<粤讴>研究》从文学地理学的方法或眼光观照招子庸的《粤讴》,获得了全新的审美感受与体验,其探讨与阐析,颇具创新价值与启迪意义。曾先生认为:“总体来讲,《粤讴》建构了两个地理空间,一个是以珠江为背景的水上空间,一个是以京都为背景的陆上空间。这两个空间都是以具体的地理形象、地理景观和民俗物象为基础而构建的,因而空间轮廓相当清晰,识别度也相当高。”而正是“以珠江为背景的水上空间和以京都为背景的陆上空间,容纳或承载了两个内涵不同而又彼此关联的情感世界,体现了两种人生和两种价值观,从而构成了《粤讴》丰富的情感内容与较强的艺术张力。”在此基础上,作者以详实的文学史料为基础,论析了招子庸《粤讴》赖以产生的地理环境以及这种独具特色的地理环境(“半农半儒”的家庭人文环境与“前临珠江”的自然和社会文化环境)对作家强烈的功名意识与放诞的浪漫情怀的孵育、滋养、强化与塑型效用,从而揭示出作为典型的广府文学之范本的《粤讴》所彰显的地域文化特质与突出的地域文化地位。陈方先生的《粤讴生成之人文生态》则生动描述了蛋家族群的生存及其花艇生涯的状况,认为花艇广州帮的粤调、潮州帮的潮曲、扬州帮的吴声,经冯询、招子庸“调适融会”,原本单调的“木鱼”、“龙舟”、“叹情”,“渗透了粤东延绵悠长的潮乐,融进了江南说唱柔曼的南词,还混搭北地词曲华美的子弟书,再加进琵琶弦乐的伴奏,......就这样,‘南音’扬起,‘粤讴’生成,新声别创,流遍珠江”。并感慨“珠江花艇之盛况,庶不减桨声灯影之秦淮与舞台歌榭之苏州”,具有自身的地域特色与文化风情。[21]

其五,《粤讴》译介、传播与接受研究

梁培炽先生(美国)《粤歌源流远,云山总是情》(南国红豆1995年第2期)论及了香港总督和香港大学校长的金文泰氏对《粤讴》的翻译与推介,日本的波多野太郎教授,伦敦大学赖宝勤教授(K.p· K.Whitaker)亦在《粤讴》的研究与推介方面功效卓著。梁培炽先生本人还在香港和美国,整理出版了《南音与粤讴之研究》,对《粤讴》走出国门,声名远播起到重要的桥梁作用。欧安年先生《<客途秋恨>琐话》中亦论及“香港总督金文泰,又将其译为英文,名为《广州情歌》,在英国牛津大学出版,这是距今约百年前的盛事。此后又有澳门葡人庇山也大状师译为葡文,发表于葡国。”[22]姚达兑先生的《<粤讴>的英译、接受和叙事》(《文化遗产》2011年第3期)指出1904年英国金文泰爵士(Sir Cecil Clementi,1875-1947,第十七任港督)将《粤讴》翻译成英语,金文泰译本风格稍近维多利亚时期诗歌。1994年香港学者Peter T.Morris重译的Can-tonese Love Songs,An English Translation of Jiu Ji-yung's Cantonese songs of the early 19th century,其译本风格则近当代散文化的英诗。论文比较了两个译本对《粤讴》的接受和批评;在此对比基础上,指出两译本的承继关系;最后关注《粤讴》的叙事性。姚先生认为,“译文方面金译本较为古典,而重译本则近于散文化的当代英诗。译者的接受方面,在金文泰那里,《粤讴》仍不失为一种音乐文学,而到Peter T.Morri那里,则被摒弃掉音乐性,单纯把它当作诗歌对待。”论文视野比较宏阔,既注重爬梳译介者对文本的解读与评析,又注意到译者将中国诗歌、音乐与西方古罗马诗歌、古希伯来民歌,莎士比亚、波德莱尔等人的诗作以及西方音乐进行评点式比较的做法,在比较文学与文化视野下,展示了招子庸的《粤讴》所具有的中国传统思想文化特色。周文萍博士的《现代著名作家许地山与粤讴》则探索了许地山创作中的“粤讴”影响与自觉传播粤讴,指出“粤讴是广府文化的一朵奇葩,作为现代著名作家,许地山不仅会唱粤讴,写文章推广粤讴,还在自己的小说中直接使用粤讴,这对粤讴的推广是非常有价值的”[23]。

当然,研究者们针对招子庸及其《粤讴》的研究还存在一些分歧:

其一,招子庸先生的生卒年问题

目前搜集到的最早研究文献《清同治<南海县志·招子庸传>》中只言明“招子庸,字铭山,横沙人,嘉庆丙子举人。……子庸罢官后卒于家。”[24]而许地山先生认为“招子庸生平无从稽考;所知的,是他的别号叫明珊,在清道光年间曾做过山东青州府知府。”[25]冼玉清先生在《招子庸研究》中恳切指出:“许地山撰《<粤讴>在文学史上之地位》谓‘招子庸先生生平无从稽考’。以地山之博,尤谓其不可考,则文献之难征可知,因就同时人著作,载籍所及者,为撰次如下。”[26]冼先生在传略中提及招子庸“生于乾隆五十四年乙酉(1789)”,“道光二十六年(即1846)丙午十二月十六卒于家”。[27]梁培炽先生《南音与招子庸研究》载“子庸生于乾隆五十八年(1793)”,“道光二十六年(一八四六)丙午十二月十六日于其故里辞世”,并注明卒年采用的是冼玉清先生之说。[28]至于以后的研究者注其生卒年亦各各不同,或采纳“冼说”或依据“梁说”,抑或采用其他说法,显得颇为随意。

其二,招子庸先生是否《粤讴》之始创者问题

《清同治<南海县志·招子庸传>》中载:招子庸“曾缉粤讴一卷,虽巴人下里之曲,而饶有情韵。”[29]冼玉清先生在《招子庸研究》(七)《子庸之<粤讴>》之(乙)《<粤讴>不始自子庸》一节中论及:“熏花浴月,即景生情。杯酒未终,新歌又起。……好事者采其缠绵绮丽,集而刻之。曰《粤讴》。与子庸辈所做同其擅场。然《粤讴》中凡善转相关合者,皆询作也。”“观此可知《粤讴》实始于冯询,不过其书已不存,今所传者,惟子庸刻本耳。”[30]但冼先生刊于1983年《岭南文史》上的《粤讴与晚清政治》(上)一文中却道:“粤讴是广东地区通俗说唱文学形式之一,它与南音、木鱼、龙舟,同属粤曲歌谣系统,而各有其特点,这一文学形式是十九世纪中叶招子庸所创始。”[31]二说前后矛盾,令人颇为费解。

梁培炽先生则在《南音与粤讴之研究》中提供了粤讴非招子庸首创的诸多实证资料。在第二篇《粤讴之研究》第二节《粤讴非始自于招子庸》中,梁先生论道:“据丘鹤俦在其《琴学新编》中谓:‘粤讴一曲,乃粤人之歌调也(又名解心),凡所唱该调之字音,皆用羊城土音唱之方合。’这显然是认为粤人之土歌了。所以,与其说招子庸是粤讴歌体的创制者,倒不如说招氏乃为粤讴歌体创作的模拟者和积极的推广者更为恰当,更何况在招子庸以前,已有番禺县冯询开始粤讴歌体的模拟创作了。”[32]“又据邱炜爰(加上草字头)《客云庐小说话》中也有同样的记述:‘粤之摸鱼歌,盖盲词之类,其为调也长;一变而解心,其为调也短,皆广州土风也。其时盛行解心,珠娘恒歌之以道意。冯子良先生以其词多鄙俚,间出新意点正,复变为讴。......好事者采其销魂荡魄,一唱三叹之章,集而刊之曰:粤讴。招铭山大令奋其捷足。成百数十阕,冀与先生相上下。’”梁先生认为后人不知有“询作”而只知有“招书”,盖为“岁时日久,积习相传”之故。[33]

叶春生先生《<粤讴>的思想艺术特色及其对后世文学的影响》中论及“《百越先贤志》卷一还记载了这么一个事实:汉代南海人张买‘能为粤讴’。可知‘粤讴’在招子庸之前已经存在。但现在一般人的观念中,‘粤讴’则专指招子庸的《粤讴》”。[34]龚伯洪先生认为“最早创作出粤讴作品的是冯询、招子庸,邱梦旗、温汝适、李长荣等文士亦有创作。”[35]目前不少文献直言粤讴始自招子庸,应为谬误。笔者认为,招氏的影响巨大与成就颇高不会因为其非粤讴之首创者而受到些微影响,但客观严谨的治学态度和实事求是的学术精神则是学人必须谨守的。

其三,有关招氏《粤讴》到“新粤讴”之不同学术见解的碰撞与对话问题

学界对此有两种观点:一种认为“新粤讴”对粤讴是一种超越和发展;另一种则认为蜕变为政治话语的“新粤讴”其实已经失去了文人雅趣和民间生机,成为思想与口号的传声筒,启蒙也好,时政也罢,时事也罢,都只能见证时代精神的灌注,而不能在以情感人、情真意挚上具有更多的优势与进步,无非是政治话语的历史要求所造就,时过境迁之后,情歌还是要回复到原来的主情、笃情的轨道上来,因而招氏《粤讴》的“益益相关之情”与绮丽柔媚的艺术魅力,已然在二十一世纪重新获得肯定与青睐,就毫不令人意外了。

由是观之,目前学界对招子庸的研究已经从思想意蕴、艺术价值、语言风貌、地域色彩、译介影响等各个层面展开。作为冼玉清先生所褒扬的“时代的史诗”之粤讴,也必将因其活泼鲜亮、跌宕悠扬的艺术特性吸引更多的学者关注与研究这一民间艺术的“奇葩”(冼玉清《粤讴与晚清政治》)。显而易见,招子庸《粤讴》的研究依然是一个充满学术生机的领域,不同学术见解的对话、交流、碰撞、互补,加之域外研究的深化与拓展,或可为招子庸及其《粤讴》研究垦拓更为广泛的文学观照与理论探讨的空间。

参考文献:

[1]冼玉清:《招子庸研究》,《岭南学报》1947年12月第八卷第一期第96页。

[2]梁鉴江《论招子庸的<粤讴>》[J].《岭南文史》1988年第1期,第142-145页。

[3]刘禺生:《世载堂杂忆续编》[M].海豚出版社,2013年版,第65页。

[4]许地山:《粤讴在文学上底地位》,《许地山散文选编》浙江文艺出版社1992年版。转引自招煊编撰《世说招子庸》(史料专辑)第170页。

[5]叶春生:《<粤讴>的思想艺术特色及其对后世文学的影响》,转引自《第二届广府文化论坛论文集》,第14页。

[6]耿淑艳:《珠江、韩江花舫与清中期文人的风月之情》,转引自《第二届广府文化论坛论文集》,第45页。

[7]陈方:《论“新粤讴”》[J].《周口师范高等专科学校学报》,2002年第1期,第36-38页。

[8]朱水涌、曹小娟:《许地山与粤讴》[J].《中国现代文学研究丛刊》2010年第5期,第116页。

[9]冼玉清:《招子庸研究》,《岭南学报》1947年12月第八卷第一期第 第69页。

[10]郑振铎:《中国俗文学史》[M].中央编译出版社2013年版,第532页。《中国俗文学史》初版为1938年商务印书馆发行。

[11]郑振铎:《中国俗文学史》[M].中央编译出版社2013年版,第533页。

[12]许地山:《粤讴在文学上底地位》,《许地山散文选编》浙江文艺出版社1992年版。转引自招煊编撰《世说招子庸》第169页。

[13](美)梁培炽:《南音与粤讴之研究》[M].广东人民出版社,2012年版,第162页。

[14]转引自赵义山:《论清代文人的小曲创作》[J].《河南大学学报》(社会科学版),2005年第6期第20页。

[15]刘禺生:《世载堂杂忆续编》[M].海豚出版社,2013年版,第65页。

[16]叶春生:《<粤讴>的思想艺术特色及其对后世文学的影响》,转引自《第二届广府文化论坛论文集》,第16页。

[17]谭赤子:《招子庸〈粤讴〉的语言特色及其意义》,《华南师范大学学报》2014年第4期。

[18]曾昭聪:《招子庸<粤讴>与粤方言词研究》,转引自《第二届广府文化论坛论文集》第79页。

[19]万钟如:《“私伙局”对岭南音乐文化的历史贡献》[J].《南国红豆》,2012年第4期,第18页。

[20]龚伯洪:《广府文化的奇葩—粤讴》,《广州大学学报》2000年第1期,第41-46页。

[21]陈方:《粤讴生成之人文生态》,转引自《第二届广府文化论坛论文集》第21-22页。

[22]欧安年:《<客途秋恨>琐话》[J].《岭南文史》,2004年第4期,第54页。

[23]周文萍:《现代著名作家许地山与粤讴》,转引自《第二届广府文化论坛论文集》第66页。

[24]《清同治<南海县志·招子庸传>》,转引自招煊编撰《世说招子庸》(史料专辑)第167-168页。

[25]许地山:《粤讴在文学史上的地位》转引自招煊编撰《世说招子庸》(史料专辑)第170页。

[26]冼玉清:《招子庸研究》,《岭南学报》1947年12月第八卷第一期第第70页。

[27]冼玉清:《招子庸研究》,《岭南学报》1947年12月第八卷第一期第第70-71页。

[28](美)梁培炽:《南音与粤讴之研究》[M].广东人民出版社,2012年版,第147-150页。

[29]《清同治<南海县志·招子庸传>》,转引自招煊编撰《世说招子庸》(史料专辑)第168页。

[30]冼玉清:《招子庸研究》,《岭南学报》1947年12月第八卷第一期第第96页。

[31]冼玉清(遗作):《粤讴与晚清政治》,《岭南文史》1983年第1期第26页。

[32](美)梁培炽:《南音与粤讴之研究》[M].广东人民出版社,2012年版,第137页。

[33](美)梁培炽:《南音与粤讴之研究》[M].广东人民出版社,2012年版,第138页。

[34]叶春生:《<粤讴>的思想艺术特色及其对后世文学的影响》,转引自《第二届广府文化论坛论文集》第12页。

[35]龚伯洪:《广府文化的奇葩—粤讴》,《广州大学学报》2000年第1期,第41页。

(本文原载纪德君、曾大兴主编《广府文化》第2辑,中山大学出版社,2016年版。)